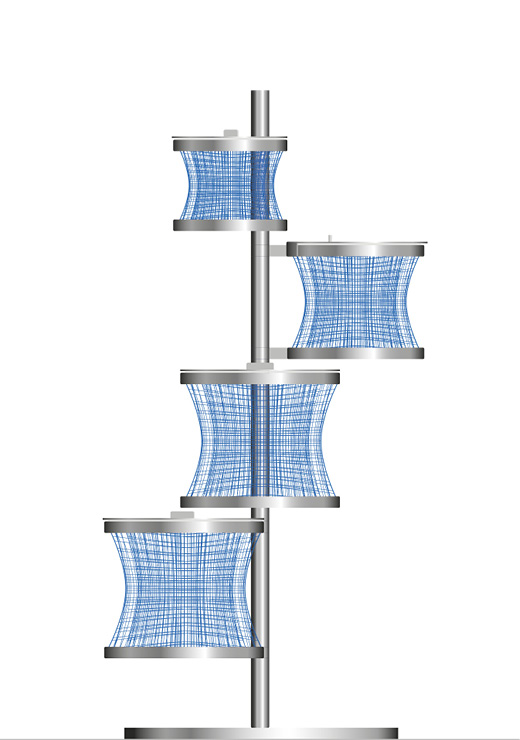

Durchblick für Wertstoffe

Durchblick für Wertstoffe

Umdenken durch Transparenz

.

Wie zeigt man etwas Unangenehmes, ohne dass es zu unangenehm wird?

.

Was tun wir mit Dingen, die uns unangenehm sind, die wir nicht sehen wollen, die wir für nutzlos und wertlos halten, die uns vielleicht den Spiegel vorhalten? Genau: verdrängen, verstecken, beseitigen, entsorgen.

So gehen wir auch mit unserem Abfall um, den wir täglich produzieren. Schnell in die Tonne, Deckel drauf, weg.

Aus den Augen – aus dem Sinn.

Das ist zwar bequem, verhindert aber das Entwickeln eines Problembewusstseins bezüglich unserer unbestreitbaren weltweiten Abfallproblematik.

.

Das Ziel

Volle Konfrontation. Radikale Auseinandersetzung mit der eigenen Abfallproduktion. Experimentierfreudige Erforschung der Materie. Wertschätzung gegenüber der verschiedenen Rohstoffe. Differenzierte Betrachtung des „Haufens Abfall“.

Es geht um Bewusstmachung, welche Mengen an Abfall wir produzieren.

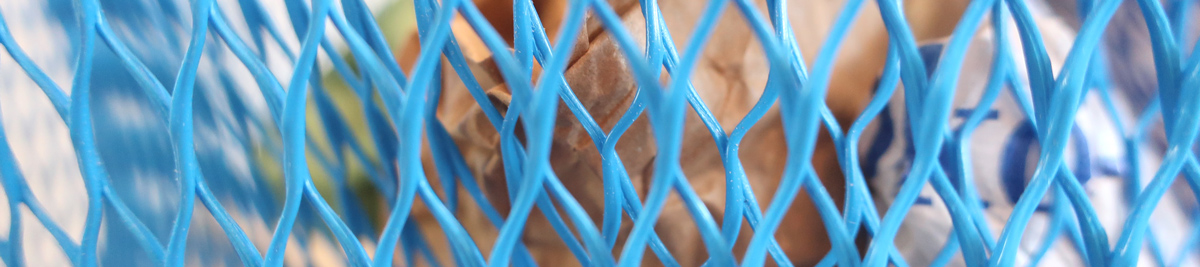

Es geht um Umdenken, dass Abfall kein großer stinkender Haufen ist, sondern überwiegend aus Rohstoffen besteht, die sehr wohl noch einen Wert besitzen.

Es geht um Verhaltensveränderung, damit wir dafür sorgen, dass diese Wertstoffe nicht verloren, sondern in einen Kreislauf zurückgeführt werden.

Dabei ist nicht die Verstärkung des schlechten Gewissens das primäre Ziel, sondern ein durch positive Gefühle verstärkter verantwortungsbewusster Umgang mit Wertstoffen.

.

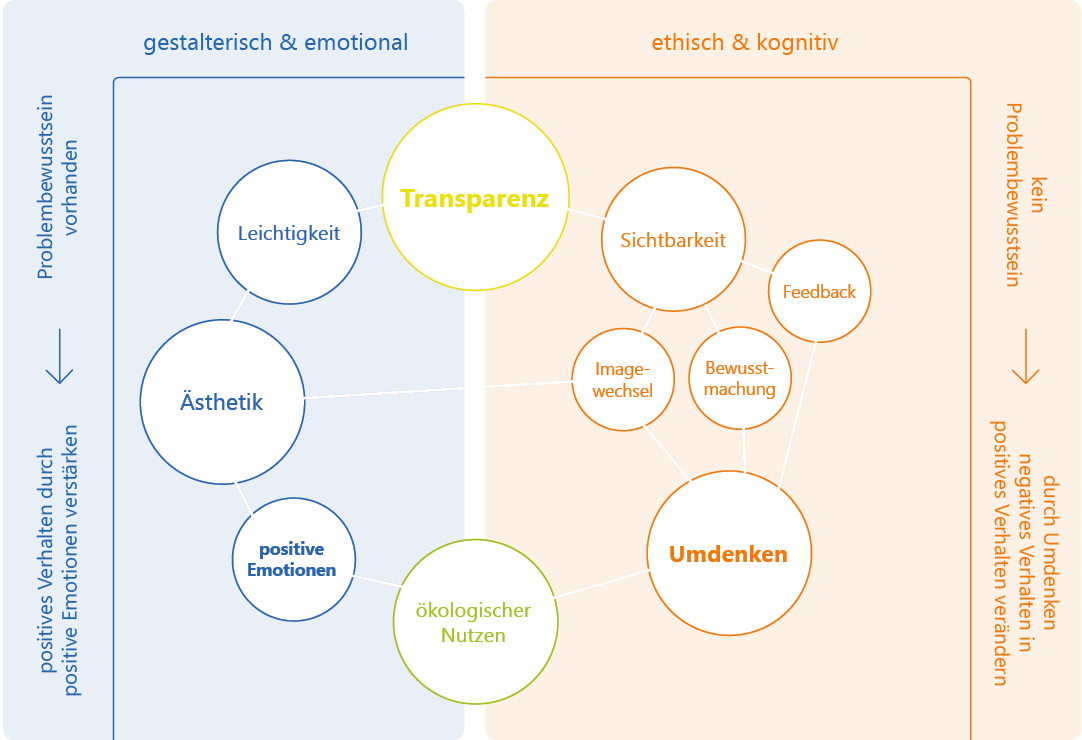

Das Konzept

Transparenz ist hierbei das elementare gestalterische und konzeptionelle Mittel.

Gestalterisch sorgt Transparenz für Leichtigkeit und nimmt der Thematik so auch emotional die Schwere.

Konzeptionell kann durch Transparenz hervorgerufene Sichtbarkeit auf drei Wegen zu einem Umdenken führen:

Bewusstmachung. Durch bewusstes vor Augen führen der Abfallstoffe wird einer Verdrängung entgegengewirkt.

Feedback. Das permanente visuelle Feedback über den Füllzustand verschafft einen besseren Überblick und mehr Kontrolle über den eigenen Verbrauch.

Imagewechsel. Indem den Wertstoffen ein sichtbarer und ästhetischer Rahmen zugestanden wird, verleiht das ihnen selbst auch mehr Wertigkeit.

.